市場導向

美國加徵關稅如何改變全球經濟展望?

發佈日期: 2025-04-16

安本投資

美國總統特朗普宣佈了一項全球基準加對等關稅制度,超出了我們的基本預期。具體而言,美國將對大多數貿易夥伴徵收最低10%的統一關稅,並根據與美國的貿易逆差對大約60個貿易夥伴徵收更高的對等關稅。我們預計,如果實施這些措施,美國的平均關稅稅率將上升至22%。這超過了20世紀30年代的高點,也是20世紀初達到的最高水平。

雖然隨著時間的推移,隨著與貿易夥伴達成交易,關稅可能會下降,但短期內,隨著報復性關稅的出臺和更多針對特定行業的關稅的出臺,關稅水平也有可能繼續上升。在進一步建模之前,我們認為特朗普任期內美國關稅的全面增加可能會使美國價格水平提高2%,並使GDP下降1-2%。

除了美國,貿易摩擦沒有贏家,但相對而言,加拿大和墨西哥受影響較小,中國和亞洲經濟體受到嚴重影響,歐洲則處於中間位置,英國面臨的關稅稅率低於歐盟。然而,關稅將對全球經濟造成負面衝擊。

關稅增加幅度和範圍高於預期

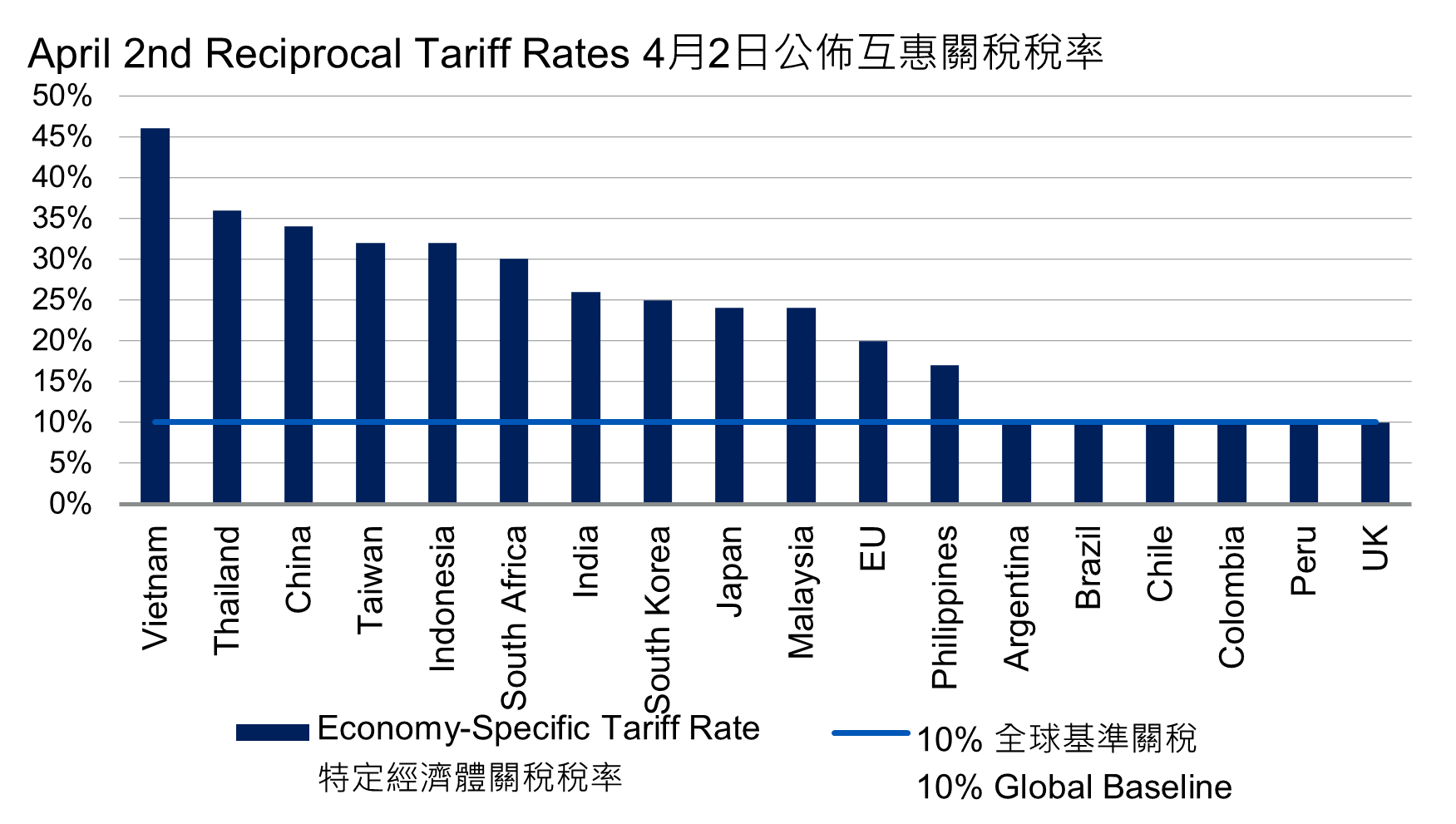

4月3日淩晨特朗普宣佈的“對等關稅”比預期更加激進,超出了我們的基本預期和金融市場預期。具體而言,美國將從4月5日起對所有貿易夥伴(不包括墨西哥和加拿大)徵收最低10%的統一關稅,並從4月9日起對大約60個國家徵收更高的對等關稅(見下圖)。

圖:10%的全球基準是關稅稅率的下限,與美國之間存在貿易逆差的經濟體的稅率較高

政府將貿易逆差作為對等關稅計算的主要依據,而不是試圖對產品層面的關稅和非關稅壁壘進行高度複雜的逐市場評估。相反,對等關稅的計算方法是將每個市場對美國的貿易順差除以其出口總額。這個數字被特朗普政府描述為每個貿易夥伴“向美國收取的關稅”,然後大致減半(特朗普稱之為“溫和的對等關稅”),得出美國適用的稅率。

貿易摩擦沒有贏家,但相對格局已形成

加拿大和墨西哥沒有出現在“關稅委員會”上引人注目,儘管此前宣佈的對不符合《美國商品和服務稅法》的商品徵收25%的關稅以及對能源和鉀肥徵收10%的關稅已經生效。如果加拿大和墨西哥解決了美國對芬太尼的擔憂,那麼將對不符合《美國與墨西哥關於建立更緊密經貿關係的協定》的商品徵收12%的關稅。據推測,出口商將急於增加符合《美墨邊境管理協定》的北美貿易份額。

而亞洲似乎是此輪關稅政策中的輸家,對中國在現有關稅基礎上再徵收34%的對等關稅超出了預期,這導致雙邊平均關稅率接近70%;包括日本、韓國、印度和越南在內的其他主要區域經濟體目前面臨的關稅稅率在24%至46%之間;歐洲大致處於中低水平,面臨20%的關稅,而英國是相對的贏家,關稅“僅”為10%。

關稅還會更高嗎?

4月3日淩晨的關稅公告超出預期,但很有可能並不代表關稅來到上限,未來針對特定行業的額外關稅仍可能到來,包括半導體、銅、木材和藥品等。這些產品已在行政命令中提及,並明確說明對等關稅政策不適用於這些產品,特定稅率即將出台。但這可能意味著特定行業關稅和對等關稅不會疊加。行政命令同時賦予總統在採取反制措施時修改稅率的權利,這意味著某些關稅稅率還可能會提高。

歐盟方面明確表示將採取“相應”的反制措施,歐元區貿易部長們將於4月7日召開會議討論應對措施。加拿大也承諾進行報復。

中國的反應可能相對保守,但我們預計當局將採取他們的「報復劇本」,遏制關鍵礦產的出口,並向在中國運營的美國企業施壓,特斯拉 Tesla 可能成為目標。

當局是否會容忍外匯大幅貶值,仍然存在一個大問題。人民幣匯價僅曾小幅走高,表明投資者繼續希望抵禦貶值壓力。但隨著時間的推移,關稅舉措的規模可能會促使當局重新思考,特別是考慮到中國不溫不火的通脹。

相反,關稅會走低嗎?

市場普遍預期認為美國關稅最終仍有可能會降低,10%的全球基準稅率可能是一個下限,但對等關稅稅率至少存在一定下調空間。美國消費者的行為變化可能導致實際稅率下降,同時市場及選民的負面反應可能會促使特朗普政府調整其政策。但緩和措施可能進展緩慢,目前尚不清楚政府將尋求哪些讓步來換取降低關稅。此外,由於對等關稅的計算是基於貿易逆差,而不是具體產品關稅稅率,因此降低美國商品關稅的“速贏”方案可能效果不佳。作為關稅政策的一個單獨部分,特定行業的關稅可能不會成為談判議題。

從更根本的層面來看,這些措施可能並不能成功地減少美國的貿易赤字,這也會限制在新框架下降低關稅的範圍。目前為止,本屆政府似乎比特朗普第一任期時對市場疲軟的容忍度更高,而實際上債券收益率走低和美元走弱很可能有助於市場走勢,符合政府的偏好。

滯脹對經濟的影響?

對美國經濟的影響很大概率會是滯脹,儘管價格水平上升和GDP受到的衝擊程度尚難確定。對增長和通脹的衝擊取決於關稅是暫時還是永久性的,企業消化價格上漲後的利潤空間,以及貨幣走勢以及金融市場的反應等。根據經驗法則簡單測算,美國加權平均關稅稅率每上升1%,價格水平則上升 0.1%,GDP對應下降0.05-0.1%。這意味著近期美國關稅全面上調可能會使價格水平上升2%,而GDP下降1-2%。如果關稅帶來的約6000億美元(約佔GDP的2%)收入用於減稅而非削減赤字,那麼可能會抵消一些負面影響。但如果關稅收入以這種方式“使用”,那麼未來關於取消關稅的談判將更加困難。美聯儲面臨著一個艱難的權衡。政策制定者此前曾談到關稅對美國通脹僅具有“暫時性”影響,但鑒於最近通脹預期急劇上升,美聯儲可能很難看待這種影響。

日期:2025年4月3日

註︰所選公司僅供說明用途,以展示本文件所述投資管理風格,並非投資建議或未來表現的指標。

預測僅供意見參考,並不反映潛在表現。預測並無保證,實際事件或結果可能存在重大差異。

| 本文件僅供參考之用,不構成買賣任何證券的要約或招攬,也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。 投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌,投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失,概不承擔任何責任。 於本文件所載源自第三方的任何資料 (「第三方資料」)為第三方供應方 (「擁有人」) 的財產及授權安本(Aberdeen )**使用。第三方資料不可複製或分發。第三方資料以「現有」方式提供及不會就是否準確、完備或適時作出保證。在適用法例允許的情況下,擁有人、安本**或任何其他第三方(包括涉及提供及/或編製第三方資料的任何第三方) 概不會對第三方資料或就第三方資料的任何使用承擔任何責任。擁有人及任何其他第三方概不會保薦、認許或發起與第三方資料有關的基金或產品。 **安本指安本集團的相關成員公司,即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)。 本文件由安本香港有限公司發出,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。 版權所有 © 2025 Aberdeen Group plc |